一 : 东南大学

编辑词条

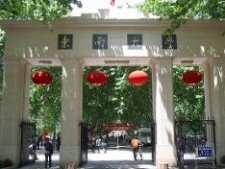

东南大学东南大学学校坐落于历史文化名城南京,占地面积5841亩,建有四牌楼、九龙湖、丁家桥等校区。

东南大学东南大学学校坐落于历史文化名城南京,占地面积5841亩,建有四牌楼、九龙湖、丁家桥等校区。 东南大学东南大学不断探索办学、育人之道,积淀了优良深厚的历史传统。从两江优级师范学堂“嚼得菜根,做得大事”的理念,到“民族、民主、科学”的南高精神;从国立东南大学“止于至善”的校训,到国立中央大学“诚、朴、雄、伟”之学风,到南京工学院“严谨、求实、团结、奋进”的校风,百余年来,东南大学为发展科学、振兴中华而自强不息、追求卓越的奋斗精神,激励着每一个东大人去创造辉煌的业绩。

东南大学东南大学不断探索办学、育人之道,积淀了优良深厚的历史传统。从两江优级师范学堂“嚼得菜根,做得大事”的理念,到“民族、民主、科学”的南高精神;从国立东南大学“止于至善”的校训,到国立中央大学“诚、朴、雄、伟”之学风,到南京工学院“严谨、求实、团结、奋进”的校风,百余年来,东南大学为发展科学、振兴中华而自强不息、追求卓越的奋斗精神,激励着每一个东大人去创造辉煌的业绩。 东南大学 在长期的办学实践中,东南大学坚持“育人为本”的办学理念,不断加大教学投入,深化教育教学改革,努力推进素质教育,着力培养学生的创新精神和实践能力。学校共有21个专业入选国家特色专业建设点,40门课程入选国家精品课程,6个实验中心入选国家实验教学示范中心及建设点,11个团队入选国家级教学创新团队,18项成果荣获近两届国家教学成果奖。学校建有大学生文化素质教育基地、示范性软件学院、集成电路人才培养基地、电工电子基础课程教学基地等四个省级基地和12个省级人才培养模式创新实验区。吴健雄学院依托学校的重点学科,汇集学校一流教师,享用学校一流资源,采用分级导师制,是东南大学精英教育的“人才培养特区”。学校建有一大批校内外实践基地,课外科技文化活动丰富多彩,学生科学人文素养和创新能力得到很好培养,学生在国内外多项竞赛中成绩优异。2001年和2007年,在第七届和第十届全国大学生课外科技作品竞赛中,学校两度捧得“挑战杯”,成为继复旦大学、清华大学之后两次捧杯的学校。另外,图书馆面积5.78万多平方米,藏有各类图书资料352.7万册。

东南大学 在长期的办学实践中,东南大学坚持“育人为本”的办学理念,不断加大教学投入,深化教育教学改革,努力推进素质教育,着力培养学生的创新精神和实践能力。学校共有21个专业入选国家特色专业建设点,40门课程入选国家精品课程,6个实验中心入选国家实验教学示范中心及建设点,11个团队入选国家级教学创新团队,18项成果荣获近两届国家教学成果奖。学校建有大学生文化素质教育基地、示范性软件学院、集成电路人才培养基地、电工电子基础课程教学基地等四个省级基地和12个省级人才培养模式创新实验区。吴健雄学院依托学校的重点学科,汇集学校一流教师,享用学校一流资源,采用分级导师制,是东南大学精英教育的“人才培养特区”。学校建有一大批校内外实践基地,课外科技文化活动丰富多彩,学生科学人文素养和创新能力得到很好培养,学生在国内外多项竞赛中成绩优异。2001年和2007年,在第七届和第十届全国大学生课外科技作品竞赛中,学校两度捧得“挑战杯”,成为继复旦大学、清华大学之后两次捧杯的学校。另外,图书馆面积5.78万多平方米,藏有各类图书资料352.7万册。 东南大学 2006年夏季起,学校主教学区迁至九龙湖校区,由此掀开东南大学发展史上崭新的一页。九龙湖校区位于江宁经济技术开发区南部,总面积3752.35亩。九龙湖校区建筑规划以东南大学的历史文脉为依据,采取公共核心教学组团与专业教学族群组团相结合的校园建筑形态,形成中西合璧、绿色开放的森林之城和活力之城。九龙湖校区已建成工程33项,包括教学区、科研实验区、行政区、本科生生活区、研究生生活区、教师生活区、后勤保卫区以及体育设施和基础设施,总建筑面积约58.9万平方米,约17亿元。

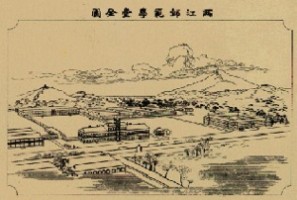

东南大学 2006年夏季起,学校主教学区迁至九龙湖校区,由此掀开东南大学发展史上崭新的一页。九龙湖校区位于江宁经济技术开发区南部,总面积3752.35亩。九龙湖校区建筑规划以东南大学的历史文脉为依据,采取公共核心教学组团与专业教学族群组团相结合的校园建筑形态,形成中西合璧、绿色开放的森林之城和活力之城。九龙湖校区已建成工程33项,包括教学区、科研实验区、行政区、本科生生活区、研究生生活区、教师生活区、后勤保卫区以及体育设施和基础设施,总建筑面积约58.9万平方米,约17亿元。 两江师范学堂图19世纪末,清朝统治下的中国社会处于内忧外患之中,1901年清政府推行“新政”,1902年颁布《钦定学堂章程》,开始采用近代新学制。两江总督刘坤一向清廷上《筹办学堂折》,呈请在江宁(即南京)开办师范学堂。1903年2月,继任总督张之洞上《创办三江师范学堂折》,并委派缪荃孙率员赴日本考察,随后又聘其为三江师范学堂总稽查,负责筹建工作。1903年9月,三江师范学堂正式开学。1905年,因学堂名称意义不清而造成纠纷,易名为两江优级师范学堂。1906年,李瑞清出任监督,停办初级师范本科,增设公共科(即通识科)、分类科(即专业科),创设中国高等学校第一个图画手工科。1910年,两江优级师范学堂已设有地理历史部、国文外国语部、数学物理化学部、农学博物部等4部。1911年辛亥革命后,两江优级师范学堂停办。

两江师范学堂图19世纪末,清朝统治下的中国社会处于内忧外患之中,1901年清政府推行“新政”,1902年颁布《钦定学堂章程》,开始采用近代新学制。两江总督刘坤一向清廷上《筹办学堂折》,呈请在江宁(即南京)开办师范学堂。1903年2月,继任总督张之洞上《创办三江师范学堂折》,并委派缪荃孙率员赴日本考察,随后又聘其为三江师范学堂总稽查,负责筹建工作。1903年9月,三江师范学堂正式开学。1905年,因学堂名称意义不清而造成纠纷,易名为两江优级师范学堂。1906年,李瑞清出任监督,停办初级师范本科,增设公共科(即通识科)、分类科(即专业科),创设中国高等学校第一个图画手工科。1910年,两江优级师范学堂已设有地理历史部、国文外国语部、数学物理化学部、农学博物部等4部。1911年辛亥革命后,两江优级师范学堂停办。 南京高等师范学校开学典礼仪式(复印件)1914年7月15日,江苏巡按使韩国钧委任江谦为校长,在两江优级师范学堂原址筹建南京高等师范学校。江谦聘留美学者郭秉文为教务主任、陈容为学监,让二人回国之前考察欧美教育制度并延揽师资。1915年9月10日,南高师正式开学,最初设国文、理化两部及国文专修科,1920年时已设有文理科(包括国文、英文、哲学、历史、数学、物理、化学和地学共8系)以及体育、工艺、教育、农业、商业、国文、文理共8个专修科。1919年,南高师在中国率先实行选科制(即学分制),同时在教务主任陶行知倡导下,率先推行以教授如何学习为重点的“教学法”以代替“教授法”。12月,校务会议通过陶行知提议的《规定女子旁听法案》,顶住各方压力于翌年正式录取8名女生和50多名女旁听生,成为中国第一所男女同校的高等学校。1918年9月,郭秉文出任南高师校长。1920年4月7日,郭秉文在校务会议上提议在南高师的基础上创办一所国立大学,获得一致赞成,随后组建“南京大学筹备委员会”。同年9月,郭秉文等十位发起人联名向国务院和教育部申请设立大学,12月7日获国务会议批准成立国立东南大学。1921年6月6日,东南大学董事会成立,郭秉文任校长,9月正式开学,12月校评议会和教授联席会决定南高师并入东南大学。东南大学各科系在南高师的基础上陆续增设,至1923年有文理科、教育科、工科、农科、商科共5科20余系。

南京高等师范学校开学典礼仪式(复印件)1914年7月15日,江苏巡按使韩国钧委任江谦为校长,在两江优级师范学堂原址筹建南京高等师范学校。江谦聘留美学者郭秉文为教务主任、陈容为学监,让二人回国之前考察欧美教育制度并延揽师资。1915年9月10日,南高师正式开学,最初设国文、理化两部及国文专修科,1920年时已设有文理科(包括国文、英文、哲学、历史、数学、物理、化学和地学共8系)以及体育、工艺、教育、农业、商业、国文、文理共8个专修科。1919年,南高师在中国率先实行选科制(即学分制),同时在教务主任陶行知倡导下,率先推行以教授如何学习为重点的“教学法”以代替“教授法”。12月,校务会议通过陶行知提议的《规定女子旁听法案》,顶住各方压力于翌年正式录取8名女生和50多名女旁听生,成为中国第一所男女同校的高等学校。1918年9月,郭秉文出任南高师校长。1920年4月7日,郭秉文在校务会议上提议在南高师的基础上创办一所国立大学,获得一致赞成,随后组建“南京大学筹备委员会”。同年9月,郭秉文等十位发起人联名向国务院和教育部申请设立大学,12月7日获国务会议批准成立国立东南大学。1921年6月6日,东南大学董事会成立,郭秉文任校长,9月正式开学,12月校评议会和教授联席会决定南高师并入东南大学。东南大学各科系在南高师的基础上陆续增设,至1923年有文理科、教育科、工科、农科、商科共5科20余系。 国立东南大学校门1916年即南高师正式开学的第二年,学校增设工艺专修科,1921年东南大学成立时为工科的机械工程系。1922年7月茅以升出任东南大学第一任工科主任,1923年3月与杨杏佛、涂羽卿等7名教授联名向学校教授会和评议会提议工科增设土木工程系和电机工程系,得到一致通过,以上三个系为学校的工科传统奠定了基础。经过茅以升的苦心经营,东大工科师资逐步增强,聘请了杨杏佛、涂羽卿、沈祖玮、李世琼等学者任教授,各项设备也逐渐添置齐全。然而,1924年4月东南大学校董事会以学校经费不足为由单方面决定停办工科,郭秉文和茅以升力争保留未果。8月,经与水利局协商,东大工科与河海工程学校合并组建河海工科大学,由茅以升出任首任校长,设机械工程、电机工程、土木工程、水利工程系。

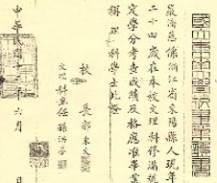

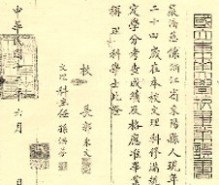

国立东南大学校门1916年即南高师正式开学的第二年,学校增设工艺专修科,1921年东南大学成立时为工科的机械工程系。1922年7月茅以升出任东南大学第一任工科主任,1923年3月与杨杏佛、涂羽卿等7名教授联名向学校教授会和评议会提议工科增设土木工程系和电机工程系,得到一致通过,以上三个系为学校的工科传统奠定了基础。经过茅以升的苦心经营,东大工科师资逐步增强,聘请了杨杏佛、涂羽卿、沈祖玮、李世琼等学者任教授,各项设备也逐渐添置齐全。然而,1924年4月东南大学校董事会以学校经费不足为由单方面决定停办工科,郭秉文和茅以升力争保留未果。8月,经与水利局协商,东大工科与河海工程学校合并组建河海工科大学,由茅以升出任首任校长,设机械工程、电机工程、土木工程、水利工程系。 国立东南大学毕业证书(第一号严济慈) 1934年,中央大学在南京近郊征地8千亩,准备建设新校园,然而这一工程被1937年7月爆发的抗日战争打断。由于淞沪战事恶化,10月罗家伦决定利用建新校区的经费将学校直接西迁重庆沙坪坝松林坡,11月所有学生顺利抵达,医学院、农学院畜牧兽医系则迁往成都华西坝。由于罗家伦的果断决定,中大迁校准备充分,没有遭受大的损失。战争期间的办学条件十分艰苦,学校还面临日军轰炸的威胁,但在中大师生的努力下,学校规模和水平大大发展,中央大学开始进入其最鼎盛的阶段。当时报考中大的学生十分踊跃,学校1939年在重庆柏溪另建分部容纳低年级新生,还增设航空工程系、水利工程系、气象系、边政系等科系以及工科、医科、文科、法科及师范研究所。1945年抗战胜利后,吴有训出任中大校长主持复员回迁,1946年11月1日在南京开学。文、理、工、法、师范学院和一部分农学院学生在四牌楼本部,理、工、农、医学院的一年级新生在丁家桥二部。至1949年,中央大学各院系无大变更,研究院增设法医、经济、社会三个研究所。此时中大工学院下设建筑工程、土木工程、电机工程、机械工程、航空工程、水利工程、化学工程7系,医学院下设临床医学、生理、药理、病理等学科。

国立东南大学毕业证书(第一号严济慈) 1934年,中央大学在南京近郊征地8千亩,准备建设新校园,然而这一工程被1937年7月爆发的抗日战争打断。由于淞沪战事恶化,10月罗家伦决定利用建新校区的经费将学校直接西迁重庆沙坪坝松林坡,11月所有学生顺利抵达,医学院、农学院畜牧兽医系则迁往成都华西坝。由于罗家伦的果断决定,中大迁校准备充分,没有遭受大的损失。战争期间的办学条件十分艰苦,学校还面临日军轰炸的威胁,但在中大师生的努力下,学校规模和水平大大发展,中央大学开始进入其最鼎盛的阶段。当时报考中大的学生十分踊跃,学校1939年在重庆柏溪另建分部容纳低年级新生,还增设航空工程系、水利工程系、气象系、边政系等科系以及工科、医科、文科、法科及师范研究所。1945年抗战胜利后,吴有训出任中大校长主持复员回迁,1946年11月1日在南京开学。文、理、工、法、师范学院和一部分农学院学生在四牌楼本部,理、工、农、医学院的一年级新生在丁家桥二部。至1949年,中央大学各院系无大变更,研究院增设法医、经济、社会三个研究所。此时中大工学院下设建筑工程、土木工程、电机工程、机械工程、航空工程、水利工程、化学工程7系,医学院下设临床医学、生理、药理、病理等学科。 国立中央大学校门1949年1月,南京国民政府的失败已经成为定局,中大校长周鸿经奉命迁校。但中大教职工普遍对国民党丧失去信心,多数教授决定留在南京。周鸿经弃职离校后,中大在共产党地下组织的主持下先后组成应变委员会、临时校务委员会维持校务、保护校产,准备迎接中国人民解放军入城。4月1日,南京爆发反对国民党政府的学生游行,遭到军警镇压,中大两名学生遇难。4月23日,解放军开进南京,军管会派赵卓到中大接管,宣布由梁希主持校务。8月8日,中大接华东教育部通知,改名为国立南京大学(1950年10月去“国立”两字),潘菽任校长。1950年,安徽大学土木系和艺术系并入南京大学。

国立中央大学校门1949年1月,南京国民政府的失败已经成为定局,中大校长周鸿经奉命迁校。但中大教职工普遍对国民党丧失去信心,多数教授决定留在南京。周鸿经弃职离校后,中大在共产党地下组织的主持下先后组成应变委员会、临时校务委员会维持校务、保护校产,准备迎接中国人民解放军入城。4月1日,南京爆发反对国民党政府的学生游行,遭到军警镇压,中大两名学生遇难。4月23日,解放军开进南京,军管会派赵卓到中大接管,宣布由梁希主持校务。8月8日,中大接华东教育部通知,改名为国立南京大学(1950年10月去“国立”两字),潘菽任校长。1950年,安徽大学土木系和艺术系并入南京大学。 原前工院1952年,以“培养工业建设人才和师资”为主要目的的大规模高校院系调整开始了。在南京,以原南京大学工学院机械工程系、土木工程系、化学工程系、建筑工程系、电机工程系以及农学院食品工业系共6个系为基础,并入金陵大学化学工程系和电机工程系,以及江南大学机械工程系、电机工程系和食品工业系,成立多科性的工业大学,名为南京工学院。原南京大学其它院系与前金陵大学等校有关院系分别合并,作为主体成立了南京大学、南京师范学院、南京农学院,并与其他学校的有关专业共同组建了南京林学院、华东水利学院和华东航空学院等校,已于1951年独立并划归华东卫生部的原南京大学医学院更名为第五军医大学,从此原中央大学各院系踏上了独立发展的道路。调整后的工学院师生众多,因此留在当时南京最大的校园——原中央大学四牌楼本部。1952年至1953年,又有武汉大学、浙江大学、复旦大学、厦门大学、交通大学、山东工学院等校部分专业先后并入。

原前工院1952年,以“培养工业建设人才和师资”为主要目的的大规模高校院系调整开始了。在南京,以原南京大学工学院机械工程系、土木工程系、化学工程系、建筑工程系、电机工程系以及农学院食品工业系共6个系为基础,并入金陵大学化学工程系和电机工程系,以及江南大学机械工程系、电机工程系和食品工业系,成立多科性的工业大学,名为南京工学院。原南京大学其它院系与前金陵大学等校有关院系分别合并,作为主体成立了南京大学、南京师范学院、南京农学院,并与其他学校的有关专业共同组建了南京林学院、华东水利学院和华东航空学院等校,已于1951年独立并划归华东卫生部的原南京大学医学院更名为第五军医大学,从此原中央大学各院系踏上了独立发展的道路。调整后的工学院师生众多,因此留在当时南京最大的校园——原中央大学四牌楼本部。1952年至1953年,又有武汉大学、浙江大学、复旦大学、厦门大学、交通大学、山东工学院等校部分专业先后并入。 中央大学女生宿舍

中央大学女生宿舍 重庆沙坪坝松林坡的中央大学校景图1988年6月,南京工学院更名为东南大学,开始由工科大学向以理工科为主的综合性大学转变。同年12月东大浦口校区奠基,并于1990年9月投入使用。1991年,东大作为国家教委的改革试点,在全国高校中率先进行了校内管理体制改革。1993年,东大又在全国高校中最先进行招生及奖学金制度的改革。

重庆沙坪坝松林坡的中央大学校景图1988年6月,南京工学院更名为东南大学,开始由工科大学向以理工科为主的综合性大学转变。同年12月东大浦口校区奠基,并于1990年9月投入使用。1991年,东大作为国家教委的改革试点,在全国高校中率先进行了校内管理体制改革。1993年,东大又在全国高校中最先进行招生及奖学金制度的改革。 东南大学四牌楼校区位于六朝古都南京的中心玄武区四牌楼2号,校区东枕钟山,北临玄武湖,松桧荟翠,风景秀丽,占地641亩,建有各类建筑61.85万平方米。该校区为研究生教育、本科生高年级教育、继续教育(除医学学科外)和科学技术研究基地。

东南大学四牌楼校区位于六朝古都南京的中心玄武区四牌楼2号,校区东枕钟山,北临玄武湖,松桧荟翠,风景秀丽,占地641亩,建有各类建筑61.85万平方米。该校区为研究生教育、本科生高年级教育、继续教育(除医学学科外)和科学技术研究基地。 东南大学东南大学以“科教兴国”为己任,从国民经济和社会发展的需要出发,积极开展基础研究、应用基础研究和重大战略高技术研究,已成为在国内外具有较大社会影响的高新技术研究和辐射的重要基地。2011年,科研经费达12.19亿元;申请专利2893项,授权1864项,其中发明专利申请1249项,授权434项,均位居全国高校前列。学校牵头在研“973”项目6项。学校相继产生了新一代移动通信技术、集成电路技术等具有自主知识产权的高新技术成果,突破了一系列关键技术,取得一批专利,成为国内乃至国际3G、4G、显示技术、集成电路及微电子技术的重要研究基地。

东南大学东南大学以“科教兴国”为己任,从国民经济和社会发展的需要出发,积极开展基础研究、应用基础研究和重大战略高技术研究,已成为在国内外具有较大社会影响的高新技术研究和辐射的重要基地。2011年,科研经费达12.19亿元;申请专利2893项,授权1864项,其中发明专利申请1249项,授权434项,均位居全国高校前列。学校牵头在研“973”项目6项。学校相继产生了新一代移动通信技术、集成电路技术等具有自主知识产权的高新技术成果,突破了一系列关键技术,取得一批专利,成为国内乃至国际3G、4G、显示技术、集成电路及微电子技术的重要研究基地。二 : 东南大学

东南大学简介东南大学是中央直管、教育部直属的全国重点大学,是“985工程”和“211工程”重点建设的大学之一,是国务院首批可授予博士、硕士、学士学位和审定教授、副教授任职资格及自批增列博士生导师的高校。学校坐落在历史文化名城南京,占地面积427公顷,建有四牌楼、九龙湖等主校区。

东南大学是我国最早建立的高等学府之一,素有“学府圣地”和“东南学府第一流”之美誉。东南大学前身是创建于1902年的三江师范学堂。1921年经近代著名教育家郭秉文先生竭力倡导,以南京高等师范学校为基础正式建立东南大学,成为当时国内仅有的两所国立综合性大学之一。郭秉文先生出任首任校长。他周咨博访、广延名师,数十位著名学者、专家荟萃东大,遂有"北大以文史哲著称、东大以科学名世"之誉。1928年学校改名为国立中央大学,设理、工、医、农、文、法、教育七个学院,学科设置之全和学校规模之大为全国各高校之冠。1952年全国院系调整,文理等科迁出,以原中大工学院为主体,先后并入复旦大学、交通大学、浙江大学、金陵大学等校的有关系、科,在中央大学本部的原址建立了南京工学院。1988年5月,复更名为东南大学。2000年4月,南京铁道医学院、南京交通高等专科学校与东南大学合并办学,南京地质学校并入东南大学。

东南大学不断探索办学、育人之道,积淀了优良深厚的历史传统。从两江优级师范学堂“嚼得菜根,做得大事”的理念,到“民族、民主、科学”的南高精神;从国立东南大学“止於至善”的校训,到国立中央大学“诚、朴、雄、伟”之学风,为发展科学、振兴中华而自强不息、追求卓越的奋斗精神,激励着每一个东大人去创造辉煌的业绩。

经过一百多年的创业发展,如今的东南大学已成为一所以工为特色,理、工、医、文、管、艺等多学科协调发展的综合性大学。学校现有教职工6000多人,其中正、副教授1500多人,博士生导师300多人,两院院士8人,国务院学位委员会委员1人,国务院学位委员会学科评议组成员9人,“长江学者奖励计划”特聘教授、讲座教授21人,国家杰出青年科学基金获得者17人,国家级有突出贡献的中青年专家14人,国家“十五”863第二届领域及主题专家组成员5人,在全国高校中连续两届排名第二位。国家重点基础研究发展规划(973)专家顾问组成员1人,国家信息化专家咨询委员会委员1人,国家“百千万人才工程”培养对象7人,教育部跨世纪优秀人才13人,江苏省“333工程”培养对象71人。

目前,东南大学设有建筑学院、机械工程学院、能源与环境学院、信息科学与工程学院、土木工程学院等四十多个院系。全校拥有61个本科专业,206个硕士点,93个二级学科博士点,16个一级学科博士学位授权点,15个博士后科研流动站,10个国家重点学科,6个国家重点学科培育点,16个江苏省重点学科,3个国家重点实验室,1个国家专业实验室,2个国家工程技术研究中心,6个教育部重点实验室,1个教育部工程研究中心,4个江苏省重点实验室,5个江苏省工程研究中心,并以此为依托形成了一批重点科研基地。近年来,学校大力加强学科建设,取得了丰硕的成果。11个一级学科在2002-2004全国学科整体水平评估中名列全国高校前十名,其中建筑学、生物医学工程、艺术学、交通运输工程、控制科学与工程、信息与通信工程等6个一级学科进入全国高校前五名。

在长期的办学实践中,东南大学不断加强教育教学改革,努力推进素质教育,着力培养学生的创新精神和实践能力。1996年通过“本科教学优秀学校评价”,是全国首批获此殊荣的3所高校之一。2003年成为国家集成电路人才培养基地之一。截止目前,全校共有15门课程入选国家精品课程。学校共有40多个院、系,全日制在校生26000多人,其中研究生9000多人。另有非学历教育研究生近3000人。2002年被批准试办示范性软件学院。2003年经教育部批准与社会力量共同投资兴办了东南大学成贤学院。2004年,在20年强化班办学经验基础上成立了吴健雄学院。该学院依托学校的重点学科,汇集学校一流教师,享用学校一流资源,采用分级导师制,是东南大学精英教育的“人才培养特区”。学校还设有国家级电工电子基础课程教学基地(基地具有电工电子实验中心、计算机硬件应用实验中心和EDA实验中心等)、计算中心、现代分析测试中心、电化教育中心、工业发展与培训中心等教学实习基地,并建立了网上远程教育系统,实现了教学科研手段的现代化。学校图书馆面积6万多平方米,藏有各类图书资料277万册。

东南大学校园环境优美,历史文化底蕴深厚。建成于1930年的大礼堂,已成为学校的标志性建筑,是进行国际学术交流、举办各种会议和大型活动的理想场所。当年吴健雄就读的“健雄院”和新落成的吴健雄纪念馆交相辉映,不仅展示了华人科学家在世界科学领域中的尊崇地位,还将激励一代又一代年轻学子发奋努力,勇攀世界科学高峰。耸立在四牌楼校区的六朝松,苍劲葱笼,傲骨峥峥。千百年来,人们围绕这棵古松,嗟叹兴咏,留下许多趣闻逸事,是海内外校友心目中母校的象征。它旁边的“梅庵”,是为了纪念东南大学前身两江师范的督学、书法家李端清(字梅庵)先生而修建的,1923年8月, 中国社会主义青年团第二次全国代表大会在此召开。1923年落成的西方古典建筑风格的老图书馆,典雅端庄,比例匀称,构图秀丽,入口处爱奥尼柱廊及墙面装饰细部极为精美,是国内近代建筑的优秀作品。承载着东南大学德智体三育并举办学思想渊源的体育馆于1923年落成,该馆外形简洁明快,内部设施俱全,配套功能堪称当时国内高校之最,除了作为师生体育健身之外,学校的诸多重要活动亦常于此举行,英国哲学家罗素、美国教育家杜威、印度诗人泰戈尔等,均曾在此作过讲演。

2006年夏季起,学校主教学区迁至江宁新校区(亦称“九龙湖校区”),并由此掀开百年东大发展史上崭新的一页。东南大学主校区迁至南郊的宏伟构想可追溯到1934年的中央大学时期。当时因办学规模扩大,同时为了让师生避开市区车马喧嚣,培养身心,校长罗家伦决意另觅校址,并得到民国政府支持。1935年,学校于南郊征地8000亩,1937年1月起正式兴土,招商承造。可惜数月后发生卢沟桥事变,同年12月南京沦陷,扩建中大的梦想被日寇铁蹄踏碎。新中国建立后,经过全国院系调整,东大校园扩建多栋楼宇以敷发展之需。改革开放后,学校虽兴建了浦口校区,但学校各项事业发展迅猛,用地日蹙。进入21世纪后,东南大学建设新的主校区的梦想终成现实。新校区坐落在江宁开发区南部,清水亭路以东、宁溧路以西、城南大道以南、二环路以北的范围内(约3700亩),这里交通便利,环境优美,周边的配套基础设施完善,是理想的修业治学之地。新校区建筑规划以东南大学的历史文脉为依据,采取公共核心教学组团加专业教学族群组团相结合的校园建筑形态,形成中西合璧、绿色开放的森林之城和活力之城。新校区一期建设工程包括教学区、行政区、本科生、研究生生活区、教师生活区、后勤保卫区以及体育设施和基础设施建设,总建筑面积约56万平方米,总投资约13亿元。良好的办学条件和优质的教学资源为来校深造的莘莘学子提供了理想的学习环境。

东南大学以“科教兴国”为己任。学校从国民经济和社会发展的需要出发,积极开展应用基础研究和重大战略高技术研究,已成为在国内外具有较大社会影响的高新技术研究和辐射的重要基地。东南大学2005年度科研经费达到5.5亿元,位居全国高校前列。申请的专利数连续多年在全国高校中保持领先。在2003年国家大学科技园的评估中,东南大学国家大学科技园名列全国第八。

东南大学是我国具有较大国际影响的大学之一。改革开放以来,国际交流活动更加活跃,已与美国、德国、日本、瑞士、澳大利亚、英国、法国、意大利、加拿大、韩国等30多个国家及地区的100多所大学和研究机构签订了合作交流协议;邀请包括杨振宁、丁肇中、莱恩、沙巴克等诺贝尔奖获得者在内的一大批国际著名专家学者来校讲学、访问。

今日的东南大学将秉承百年优良传统,践行“止于至善”校训,凝心聚力,集成创新,团结奋进,努力推进综合性、研究型、开放式、国际化的国内外知名高水平大学的建设,力争在本世纪中叶建设成为世界一流大学。

高校基本信息

学校名称:东南大学

高校代码:10286

所在省市:江苏

学校地址:江苏省南京市四牌楼2号

联系电话:025-52090271、52090272

学校传真:025-52090273

学校网址:http://www.seu.edu.cn

三 : 东南大学

编辑词条

东南大学东南大学学校坐落于历史文化名城南京,占地面积5841亩,建有四牌楼、九龙湖、丁家桥等校区。

东南大学东南大学学校坐落于历史文化名城南京,占地面积5841亩,建有四牌楼、九龙湖、丁家桥等校区。 东南大学东南大学不断探索办学、育人之道,积淀了优良深厚的历史传统。从两江优级师范学堂“嚼得菜根,做得大事”的理念,到“民族、民主、科学”的南高精神;从国立东南大学“止于至善”的校训,到国立中央大学“诚、朴、雄、伟”之学风,到南京工学院“严谨、求实、团结、奋进”的校风,百余年来,东南大学为发展科学、振兴中华而自强不息、追求卓越的奋斗精神,激励着每一个东大人去创造辉煌的业绩。

东南大学东南大学不断探索办学、育人之道,积淀了优良深厚的历史传统。从两江优级师范学堂“嚼得菜根,做得大事”的理念,到“民族、民主、科学”的南高精神;从国立东南大学“止于至善”的校训,到国立中央大学“诚、朴、雄、伟”之学风,到南京工学院“严谨、求实、团结、奋进”的校风,百余年来,东南大学为发展科学、振兴中华而自强不息、追求卓越的奋斗精神,激励着每一个东大人去创造辉煌的业绩。 东南大学 在长期的办学实践中,东南大学坚持“育人为本”的办学理念,不断加大教学投入,深化教育教学改革,努力推进素质教育,着力培养学生的创新精神和实践能力。学校共有21个专业入选国家特色专业建设点,40门课程入选国家精品课程,6个实验中心入选国家实验教学示范中心及建设点,11个团队入选国家级教学创新团队,18项成果荣获近两届国家教学成果奖。学校建有大学生文化素质教育基地、示范性软件学院、集成电路人才培养基地、电工电子基础课程教学基地等四个省级基地和12个省级人才培养模式创新实验区。吴健雄学院依托学校的重点学科,汇集学校一流教师,享用学校一流资源,采用分级导师制,是东南大学精英教育的“人才培养特区”。学校建有一大批校内外实践基地,课外科技文化活动丰富多彩,学生科学人文素养和创新能力得到很好培养,学生在国内外多项竞赛中成绩优异。2001年和2007年,在第七届和第十届全国大学生课外科技作品竞赛中,学校两度捧得“挑战杯”,成为继复旦大学、清华大学之后两次捧杯的学校。另外,图书馆面积5.78万多平方米,藏有各类图书资料352.7万册。

东南大学 在长期的办学实践中,东南大学坚持“育人为本”的办学理念,不断加大教学投入,深化教育教学改革,努力推进素质教育,着力培养学生的创新精神和实践能力。学校共有21个专业入选国家特色专业建设点,40门课程入选国家精品课程,6个实验中心入选国家实验教学示范中心及建设点,11个团队入选国家级教学创新团队,18项成果荣获近两届国家教学成果奖。学校建有大学生文化素质教育基地、示范性软件学院、集成电路人才培养基地、电工电子基础课程教学基地等四个省级基地和12个省级人才培养模式创新实验区。吴健雄学院依托学校的重点学科,汇集学校一流教师,享用学校一流资源,采用分级导师制,是东南大学精英教育的“人才培养特区”。学校建有一大批校内外实践基地,课外科技文化活动丰富多彩,学生科学人文素养和创新能力得到很好培养,学生在国内外多项竞赛中成绩优异。2001年和2007年,在第七届和第十届全国大学生课外科技作品竞赛中,学校两度捧得“挑战杯”,成为继复旦大学、清华大学之后两次捧杯的学校。另外,图书馆面积5.78万多平方米,藏有各类图书资料352.7万册。 东南大学 2006年夏季起,学校主教学区迁至九龙湖校区,由此掀开东南大学发展史上崭新的一页。九龙湖校区位于江宁经济技术开发区南部,总面积3752.35亩。九龙湖校区建筑规划以东南大学的历史文脉为依据,采取公共核心教学组团与专业教学族群组团相结合的校园建筑形态,形成中西合璧、绿色开放的森林之城和活力之城。九龙湖校区已建成工程33项,包括教学区、科研实验区、行政区、本科生生活区、研究生生活区、教师生活区、后勤保卫区以及体育设施和基础设施,总建筑面积约58.9万平方米,约17亿元。

东南大学 2006年夏季起,学校主教学区迁至九龙湖校区,由此掀开东南大学发展史上崭新的一页。九龙湖校区位于江宁经济技术开发区南部,总面积3752.35亩。九龙湖校区建筑规划以东南大学的历史文脉为依据,采取公共核心教学组团与专业教学族群组团相结合的校园建筑形态,形成中西合璧、绿色开放的森林之城和活力之城。九龙湖校区已建成工程33项,包括教学区、科研实验区、行政区、本科生生活区、研究生生活区、教师生活区、后勤保卫区以及体育设施和基础设施,总建筑面积约58.9万平方米,约17亿元。 两江师范学堂图19世纪末,清朝统治下的中国社会处于内忧外患之中,1901年清政府推行“新政”,1902年颁布《钦定学堂章程》,开始采用近代新学制。两江总督刘坤一向清廷上《筹办学堂折》,呈请在江宁(即南京)开办师范学堂。1903年2月,继任总督张之洞上《创办三江师范学堂折》,并委派缪荃孙率员赴日本考察,随后又聘其为三江师范学堂总稽查,负责筹建工作。1903年9月,三江师范学堂正式开学。1905年,因学堂名称意义不清而造成纠纷,易名为两江优级师范学堂。1906年,李瑞清出任监督,停办初级师范本科,增设公共科(即通识科)、分类科(即专业科),创设中国高等学校第一个图画手工科。1910年,两江优级师范学堂已设有地理历史部、国文外国语部、数学物理化学部、农学博物部等4部。1911年辛亥革命后,两江优级师范学堂停办。

两江师范学堂图19世纪末,清朝统治下的中国社会处于内忧外患之中,1901年清政府推行“新政”,1902年颁布《钦定学堂章程》,开始采用近代新学制。两江总督刘坤一向清廷上《筹办学堂折》,呈请在江宁(即南京)开办师范学堂。1903年2月,继任总督张之洞上《创办三江师范学堂折》,并委派缪荃孙率员赴日本考察,随后又聘其为三江师范学堂总稽查,负责筹建工作。1903年9月,三江师范学堂正式开学。1905年,因学堂名称意义不清而造成纠纷,易名为两江优级师范学堂。1906年,李瑞清出任监督,停办初级师范本科,增设公共科(即通识科)、分类科(即专业科),创设中国高等学校第一个图画手工科。1910年,两江优级师范学堂已设有地理历史部、国文外国语部、数学物理化学部、农学博物部等4部。1911年辛亥革命后,两江优级师范学堂停办。 南京高等师范学校开学典礼仪式(复印件)1914年7月15日,江苏巡按使韩国钧委任江谦为校长,在两江优级师范学堂原址筹建南京高等师范学校。江谦聘留美学者郭秉文为教务主任、陈容为学监,让二人回国之前考察欧美教育制度并延揽师资。1915年9月10日,南高师正式开学,最初设国文、理化两部及国文专修科,1920年时已设有文理科(包括国文、英文、哲学、历史、数学、物理、化学和地学共8系)以及体育、工艺、教育、农业、商业、国文、文理共8个专修科。1919年,南高师在中国率先实行选科制(即学分制),同时在教务主任陶行知倡导下,率先推行以教授如何学习为重点的“教学法”以代替“教授法”。12月,校务会议通过陶行知提议的《规定女子旁听法案》,顶住各方压力于翌年正式录取8名女生和50多名女旁听生,成为中国第一所男女同校的高等学校。1918年9月,郭秉文出任南高师校长。1920年4月7日,郭秉文在校务会议上提议在南高师的基础上创办一所国立大学,获得一致赞成,随后组建“南京大学筹备委员会”。同年9月,郭秉文等十位发起人联名向国务院和教育部申请设立大学,12月7日获国务会议批准成立国立东南大学。1921年6月6日,东南大学董事会成立,郭秉文任校长,9月正式开学,12月校评议会和教授联席会决定南高师并入东南大学。东南大学各科系在南高师的基础上陆续增设,至1923年有文理科、教育科、工科、农科、商科共5科20余系。

南京高等师范学校开学典礼仪式(复印件)1914年7月15日,江苏巡按使韩国钧委任江谦为校长,在两江优级师范学堂原址筹建南京高等师范学校。江谦聘留美学者郭秉文为教务主任、陈容为学监,让二人回国之前考察欧美教育制度并延揽师资。1915年9月10日,南高师正式开学,最初设国文、理化两部及国文专修科,1920年时已设有文理科(包括国文、英文、哲学、历史、数学、物理、化学和地学共8系)以及体育、工艺、教育、农业、商业、国文、文理共8个专修科。1919年,南高师在中国率先实行选科制(即学分制),同时在教务主任陶行知倡导下,率先推行以教授如何学习为重点的“教学法”以代替“教授法”。12月,校务会议通过陶行知提议的《规定女子旁听法案》,顶住各方压力于翌年正式录取8名女生和50多名女旁听生,成为中国第一所男女同校的高等学校。1918年9月,郭秉文出任南高师校长。1920年4月7日,郭秉文在校务会议上提议在南高师的基础上创办一所国立大学,获得一致赞成,随后组建“南京大学筹备委员会”。同年9月,郭秉文等十位发起人联名向国务院和教育部申请设立大学,12月7日获国务会议批准成立国立东南大学。1921年6月6日,东南大学董事会成立,郭秉文任校长,9月正式开学,12月校评议会和教授联席会决定南高师并入东南大学。东南大学各科系在南高师的基础上陆续增设,至1923年有文理科、教育科、工科、农科、商科共5科20余系。 国立东南大学校门1916年即南高师正式开学的第二年,学校增设工艺专修科,1921年东南大学成立时为工科的机械工程系。1922年7月茅以升出任东南大学第一任工科主任,1923年3月与杨杏佛、涂羽卿等7名教授联名向学校教授会和评议会提议工科增设土木工程系和电机工程系,得到一致通过,以上三个系为学校的工科传统奠定了基础。经过茅以升的苦心经营,东大工科师资逐步增强,聘请了杨杏佛、涂羽卿、沈祖玮、李世琼等学者任教授,各项设备也逐渐添置齐全。然而,1924年4月东南大学校董事会以学校经费不足为由单方面决定停办工科,郭秉文和茅以升力争保留未果。8月,经与水利局协商,东大工科与河海工程学校合并组建河海工科大学,由茅以升出任首任校长,设机械工程、电机工程、土木工程、水利工程系。

国立东南大学校门1916年即南高师正式开学的第二年,学校增设工艺专修科,1921年东南大学成立时为工科的机械工程系。1922年7月茅以升出任东南大学第一任工科主任,1923年3月与杨杏佛、涂羽卿等7名教授联名向学校教授会和评议会提议工科增设土木工程系和电机工程系,得到一致通过,以上三个系为学校的工科传统奠定了基础。经过茅以升的苦心经营,东大工科师资逐步增强,聘请了杨杏佛、涂羽卿、沈祖玮、李世琼等学者任教授,各项设备也逐渐添置齐全。然而,1924年4月东南大学校董事会以学校经费不足为由单方面决定停办工科,郭秉文和茅以升力争保留未果。8月,经与水利局协商,东大工科与河海工程学校合并组建河海工科大学,由茅以升出任首任校长,设机械工程、电机工程、土木工程、水利工程系。 国立东南大学毕业证书(第一号严济慈) 1934年,中央大学在南京近郊征地8千亩,准备建设新校园,然而这一工程被1937年7月爆发的抗日战争打断。由于淞沪战事恶化,10月罗家伦决定利用建新校区的经费将学校直接西迁重庆沙坪坝松林坡,11月所有学生顺利抵达,医学院、农学院畜牧兽医系则迁往成都华西坝。由于罗家伦的果断决定,中大迁校准备充分,没有遭受大的损失。战争期间的办学条件十分艰苦,学校还面临日军轰炸的威胁,但在中大师生的努力下,学校规模和水平大大发展,中央大学开始进入其最鼎盛的阶段。当时报考中大的学生十分踊跃,学校1939年在重庆柏溪另建分部容纳低年级新生,还增设航空工程系、水利工程系、气象系、边政系等科系以及工科、医科、文科、法科及师范研究所。1945年抗战胜利后,吴有训出任中大校长主持复员回迁,1946年11月1日在南京开学。文、理、工、法、师范学院和一部分农学院学生在四牌楼本部,理、工、农、医学院的一年级新生在丁家桥二部。至1949年,中央大学各院系无大变更,研究院增设法医、经济、社会三个研究所。此时中大工学院下设建筑工程、土木工程、电机工程、机械工程、航空工程、水利工程、化学工程7系,医学院下设临床医学、生理、药理、病理等学科。

国立东南大学毕业证书(第一号严济慈) 1934年,中央大学在南京近郊征地8千亩,准备建设新校园,然而这一工程被1937年7月爆发的抗日战争打断。由于淞沪战事恶化,10月罗家伦决定利用建新校区的经费将学校直接西迁重庆沙坪坝松林坡,11月所有学生顺利抵达,医学院、农学院畜牧兽医系则迁往成都华西坝。由于罗家伦的果断决定,中大迁校准备充分,没有遭受大的损失。战争期间的办学条件十分艰苦,学校还面临日军轰炸的威胁,但在中大师生的努力下,学校规模和水平大大发展,中央大学开始进入其最鼎盛的阶段。当时报考中大的学生十分踊跃,学校1939年在重庆柏溪另建分部容纳低年级新生,还增设航空工程系、水利工程系、气象系、边政系等科系以及工科、医科、文科、法科及师范研究所。1945年抗战胜利后,吴有训出任中大校长主持复员回迁,1946年11月1日在南京开学。文、理、工、法、师范学院和一部分农学院学生在四牌楼本部,理、工、农、医学院的一年级新生在丁家桥二部。至1949年,中央大学各院系无大变更,研究院增设法医、经济、社会三个研究所。此时中大工学院下设建筑工程、土木工程、电机工程、机械工程、航空工程、水利工程、化学工程7系,医学院下设临床医学、生理、药理、病理等学科。 国立中央大学校门1949年1月,南京国民政府的失败已经成为定局,中大校长周鸿经奉命迁校。但中大教职工普遍对国民党丧失去信心,多数教授决定留在南京。周鸿经弃职离校后,中大在共产党地下组织的主持下先后组成应变委员会、临时校务委员会维持校务、保护校产,准备迎接中国人民解放军入城。4月1日,南京爆发反对国民党政府的学生游行,遭到军警镇压,中大两名学生遇难。4月23日,解放军开进南京,军管会派赵卓到中大接管,宣布由梁希主持校务。8月8日,中大接华东教育部通知,改名为国立南京大学(1950年10月去“国立”两字),潘菽任校长。1950年,安徽大学土木系和艺术系并入南京大学。

国立中央大学校门1949年1月,南京国民政府的失败已经成为定局,中大校长周鸿经奉命迁校。但中大教职工普遍对国民党丧失去信心,多数教授决定留在南京。周鸿经弃职离校后,中大在共产党地下组织的主持下先后组成应变委员会、临时校务委员会维持校务、保护校产,准备迎接中国人民解放军入城。4月1日,南京爆发反对国民党政府的学生游行,遭到军警镇压,中大两名学生遇难。4月23日,解放军开进南京,军管会派赵卓到中大接管,宣布由梁希主持校务。8月8日,中大接华东教育部通知,改名为国立南京大学(1950年10月去“国立”两字),潘菽任校长。1950年,安徽大学土木系和艺术系并入南京大学。 原前工院1952年,以“培养工业建设人才和师资”为主要目的的大规模高校院系调整开始了。在南京,以原南京大学工学院机械工程系、土木工程系、化学工程系、建筑工程系、电机工程系以及农学院食品工业系共6个系为基础,并入金陵大学化学工程系和电机工程系,以及江南大学机械工程系、电机工程系和食品工业系,成立多科性的工业大学,名为南京工学院。原南京大学其它院系与前金陵大学等校有关院系分别合并,作为主体成立了南京大学、南京师范学院、南京农学院,并与其他学校的有关专业共同组建了南京林学院、华东水利学院和华东航空学院等校,已于1951年独立并划归华东卫生部的原南京大学医学院更名为第五军医大学,从此原中央大学各院系踏上了独立发展的道路。调整后的工学院师生众多,因此留在当时南京最大的校园——原中央大学四牌楼本部。1952年至1953年,又有武汉大学、浙江大学、复旦大学、厦门大学、交通大学、山东工学院等校部分专业先后并入。

原前工院1952年,以“培养工业建设人才和师资”为主要目的的大规模高校院系调整开始了。在南京,以原南京大学工学院机械工程系、土木工程系、化学工程系、建筑工程系、电机工程系以及农学院食品工业系共6个系为基础,并入金陵大学化学工程系和电机工程系,以及江南大学机械工程系、电机工程系和食品工业系,成立多科性的工业大学,名为南京工学院。原南京大学其它院系与前金陵大学等校有关院系分别合并,作为主体成立了南京大学、南京师范学院、南京农学院,并与其他学校的有关专业共同组建了南京林学院、华东水利学院和华东航空学院等校,已于1951年独立并划归华东卫生部的原南京大学医学院更名为第五军医大学,从此原中央大学各院系踏上了独立发展的道路。调整后的工学院师生众多,因此留在当时南京最大的校园——原中央大学四牌楼本部。1952年至1953年,又有武汉大学、浙江大学、复旦大学、厦门大学、交通大学、山东工学院等校部分专业先后并入。 中央大学女生宿舍

中央大学女生宿舍 重庆沙坪坝松林坡的中央大学校景图1988年6月,南京工学院更名为东南大学,开始由工科大学向以理工科为主的综合性大学转变。同年12月东大浦口校区奠基,并于1990年9月投入使用。1991年,东大作为国家教委的改革试点,在全国高校中率先进行了校内管理体制改革。1993年,东大又在全国高校中最先进行招生及奖学金制度的改革。

重庆沙坪坝松林坡的中央大学校景图1988年6月,南京工学院更名为东南大学,开始由工科大学向以理工科为主的综合性大学转变。同年12月东大浦口校区奠基,并于1990年9月投入使用。1991年,东大作为国家教委的改革试点,在全国高校中率先进行了校内管理体制改革。1993年,东大又在全国高校中最先进行招生及奖学金制度的改革。 东南大学四牌楼校区位于六朝古都南京的中心玄武区四牌楼2号,校区东枕钟山,北临玄武湖,松桧荟翠,风景秀丽,占地641亩,建有各类建筑61.85万平方米。该校区为研究生教育、本科生高年级教育、继续教育(除医学学科外)和科学技术研究基地。

东南大学四牌楼校区位于六朝古都南京的中心玄武区四牌楼2号,校区东枕钟山,北临玄武湖,松桧荟翠,风景秀丽,占地641亩,建有各类建筑61.85万平方米。该校区为研究生教育、本科生高年级教育、继续教育(除医学学科外)和科学技术研究基地。 东南大学东南大学以“科教兴国”为己任,从国民经济和社会发展的需要出发,积极开展基础研究、应用基础研究和重大战略高技术研究,已成为在国内外具有较大社会影响的高新技术研究和辐射的重要基地。2011年,科研经费达12.19亿元;申请专利2893项,授权1864项,其中发明专利申请1249项,授权434项,均位居全国高校前列。学校牵头在研“973”项目6项。学校相继产生了新一代移动通信技术、集成电路技术等具有自主知识产权的高新技术成果,突破了一系列关键技术,取得一批专利,成为国内乃至国际3G、4G、显示技术、集成电路及微电子技术的重要研究基地。

东南大学东南大学以“科教兴国”为己任,从国民经济和社会发展的需要出发,积极开展基础研究、应用基础研究和重大战略高技术研究,已成为在国内外具有较大社会影响的高新技术研究和辐射的重要基地。2011年,科研经费达12.19亿元;申请专利2893项,授权1864项,其中发明专利申请1249项,授权434项,均位居全国高校前列。学校牵头在研“973”项目6项。学校相继产生了新一代移动通信技术、集成电路技术等具有自主知识产权的高新技术成果,突破了一系列关键技术,取得一批专利,成为国内乃至国际3G、4G、显示技术、集成电路及微电子技术的重要研究基地。61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1