一 : 范缜与《神灭论》

范缜(450年-510年),字子真,南乡舞阴(今河南泌阳羊册镇古城一带)人,南朝齐梁时唯物主义和无神论者。晋安北将军范汪六世孙,祖父范璩之,曾任南朝宋中书侍郎。范缜初为宁蛮县主簿,升迁为尚书殿中郎。南齐永明年间,为了进一步缓和南北局势,齐武帝派范缜作为使者出使北魏,范缜的学识和能力受到北魏朝野的称赞。天监六年(507年)被召为中书郎。天监六年他以惊人的勇气著《神灭论》一文曰:“神即形也,形即神也。是以形存则神存,形谢则神灭也。”“形者无知之称,神者有知之名,知与无知,即事有异,神之与形,理不容一。”反对当时借助政权力量以势压人的佛学,证明物质是实在的,精神是附生的。1个人简介 范缜

范缜 范缜爵。祖父范璩之,刘宋时官至中书郎。父范璩,宋奉朝请,在范缜生下后不久就病故,故范缜自幼家境贫寒,与母亲相依为命,并以孝谨闻名。他刻苦勤学,十几岁时,听说名儒大师沛国刘瓛正招收学生讲学,就离家投师门下。他学业优异,卓越不群,刘因而十分锺爱他,亲自为二十岁的范缜行加冠礼。刘在当时学术地位很高,门生大多是所谓“车马贵游”的权势子弟,锦衣玉食,狂妄自大。范缜在从学的数年中,经常穿布衣草鞋,上下学都是步行,但却并未因此自卑自愧。相反,他生性倔强耿直,不肯向权贵低头,敢于发表“危言高论”,同窗士友都畏他三分,因而他也受到众人的疏远和冷落。他成人后,博通经术,对于《三礼》有特殊的造诣。在诸多的士人中,他只与外弟萧琛情投意合,结为好友。萧琛以能言善辩闻名,也每每为范缜的言简意明、通达要旨的议论所折服。但是在刘宋时期,范缜却很不得志,他的聪明才智和满腹经纶无处施展。怀才不遇的痛苦无时无刻地煎熬着他,使他未老先衰,在二十九岁时就已白发皤然,遂写下了《伤暮诗》、《白发咏》,以抒发内心的愤愤不平,寄托自己不屈服厄运的志向。 萧齐禅代刘宋后,范缜的命运有了转机。他当上了尚书殿中郎。齐武帝永明年间(483年—493年),萧齐与北魏和亲通好,范缜曾作为使者出访北魏,他渊博的知识和思想的机智敏捷,博得了北魏朝野的尊重和赞叹。

范缜爵。祖父范璩之,刘宋时官至中书郎。父范璩,宋奉朝请,在范缜生下后不久就病故,故范缜自幼家境贫寒,与母亲相依为命,并以孝谨闻名。他刻苦勤学,十几岁时,听说名儒大师沛国刘瓛正招收学生讲学,就离家投师门下。他学业优异,卓越不群,刘因而十分锺爱他,亲自为二十岁的范缜行加冠礼。刘在当时学术地位很高,门生大多是所谓“车马贵游”的权势子弟,锦衣玉食,狂妄自大。范缜在从学的数年中,经常穿布衣草鞋,上下学都是步行,但却并未因此自卑自愧。相反,他生性倔强耿直,不肯向权贵低头,敢于发表“危言高论”,同窗士友都畏他三分,因而他也受到众人的疏远和冷落。他成人后,博通经术,对于《三礼》有特殊的造诣。在诸多的士人中,他只与外弟萧琛情投意合,结为好友。萧琛以能言善辩闻名,也每每为范缜的言简意明、通达要旨的议论所折服。但是在刘宋时期,范缜却很不得志,他的聪明才智和满腹经纶无处施展。怀才不遇的痛苦无时无刻地煎熬着他,使他未老先衰,在二十九岁时就已白发皤然,遂写下了《伤暮诗》、《白发咏》,以抒发内心的愤愤不平,寄托自己不屈服厄运的志向。 萧齐禅代刘宋后,范缜的命运有了转机。他当上了尚书殿中郎。齐武帝永明年间(483年—493年),萧齐与北魏和亲通好,范缜曾作为使者出访北魏,他渊博的知识和思想的机智敏捷,博得了北魏朝野的尊重和赞叹。 范缜势众,也没有压倒坚持真理的范缜。佛门信徒太原名士王琰,借儒家讲究孝道为武器,撰文立著,企图一下子封住范缜的口,他带着嘲讽的口吻说:“呜呼!范子,你怎么竟连自己的祖先在哪里都不知道!”但范缜当即反唇相讥说:“呜呼!王子,你既然知道自己的祖先的神灵在哪里,为什么不杀身去追随它们呢?”王琰哑口无言,败下阵来。萧子良又派名士王融到范缜那儿,企图用官位加以利诱,王融对范缜说:“神灭之说既然是异端邪说,而你却坚持己见,恐怕会有伤名教。以你出众的才华和美德,何愁官至中书郎。而你为什么要违背众人的信仰,自讨身败名裂呢?”范缜听后哈哈大笑,回答说:“倘若我范缜肯于出卖人格,背叛信仰去捞取官位,恐怕早就当上尚书令、尚书仆射一类的高官,你说的中书郎又岂在话下! 范缜的刚直不阿的可贵品德,以及决不“卖论取官”的原则立场,在当时只能增加他人生道路上的坎坷。齐明帝建武年间(494年—498年),他出尚书省,迁领军长史。又被出为宜都太守。他仍坚持神灭论,不信鬼神。当时夷陵(今湖北省宜昌市)有伍相庙、唐汉三神庙、胡里神庙,当地人笃信三庙有神灵,经常祭祀。范缜在任期间,下令严禁祭祀活动。不久后,范缜的母亲去世,他因此辞官守丧,自此至梁初,他一直未出仕任官,居住在南州。

范缜势众,也没有压倒坚持真理的范缜。佛门信徒太原名士王琰,借儒家讲究孝道为武器,撰文立著,企图一下子封住范缜的口,他带着嘲讽的口吻说:“呜呼!范子,你怎么竟连自己的祖先在哪里都不知道!”但范缜当即反唇相讥说:“呜呼!王子,你既然知道自己的祖先的神灵在哪里,为什么不杀身去追随它们呢?”王琰哑口无言,败下阵来。萧子良又派名士王融到范缜那儿,企图用官位加以利诱,王融对范缜说:“神灭之说既然是异端邪说,而你却坚持己见,恐怕会有伤名教。以你出众的才华和美德,何愁官至中书郎。而你为什么要违背众人的信仰,自讨身败名裂呢?”范缜听后哈哈大笑,回答说:“倘若我范缜肯于出卖人格,背叛信仰去捞取官位,恐怕早就当上尚书令、尚书仆射一类的高官,你说的中书郎又岂在话下! 范缜的刚直不阿的可贵品德,以及决不“卖论取官”的原则立场,在当时只能增加他人生道路上的坎坷。齐明帝建武年间(494年—498年),他出尚书省,迁领军长史。又被出为宜都太守。他仍坚持神灭论,不信鬼神。当时夷陵(今湖北省宜昌市)有伍相庙、唐汉三神庙、胡里神庙,当地人笃信三庙有神灵,经常祭祀。范缜在任期间,下令严禁祭祀活动。不久后,范缜的母亲去世,他因此辞官守丧,自此至梁初,他一直未出仕任官,居住在南州。 范缜任回京前,所有财产未给亲戚,而是都赠与了前尚书令王亮。王亮是王导六世孙,范缜曾与他在南齐时同为尚书殿中郎,结为好友。齐梁之际,王亮拥立萧衍有功,任尚书令,后因在天监二年(503年)对梁武帝大不敬,削爵废为庶人。当时范缜念及旧日友情,对王亮十分同情,仍经常去王亮家看望他,两人过往密切。

范缜任回京前,所有财产未给亲戚,而是都赠与了前尚书令王亮。王亮是王导六世孙,范缜曾与他在南齐时同为尚书殿中郎,结为好友。齐梁之际,王亮拥立萧衍有功,任尚书令,后因在天监二年(503年)对梁武帝大不敬,削爵废为庶人。当时范缜念及旧日友情,对王亮十分同情,仍经常去王亮家看望他,两人过往密切。 范缜订定稿,并在亲友中传播,再一次向佛教发出了挑战。

范缜订定稿,并在亲友中传播,再一次向佛教发出了挑战。 范缜少楼台烟雨中。”大量的人力物力用在佛寺僧塔的修建之中。统治阶级中一些上层人物,也信仰佛教。齐竟陵王萧子良,他在府邸聚会名僧,讲论佛典,自东晋以来所未有。他甚至不惜有失宰相的身份,亲自为僧侣端茶上菜。萧子良还有交游宾客,聚会文学名士的雅好。他在京都鸡笼山西邸官舍礼贤纳士,萧衍(即梁武帝)、沈约等“八友”,以及范缜等士人,都游于其门。但在这些名士中,几乎多是佛门信徒。笃信因果报应,认为前世、今世所行的善或恶,在来世必然要分别得到富贵或贫贱的报应。唯有范缜对这此嗤之以鼻,他大唱反调,盛称无佛。结果,在齐永明七年(489年),以竟陵王萧子良为首的佛门信徒与范缜展开了一场大论战。

范缜少楼台烟雨中。”大量的人力物力用在佛寺僧塔的修建之中。统治阶级中一些上层人物,也信仰佛教。齐竟陵王萧子良,他在府邸聚会名僧,讲论佛典,自东晋以来所未有。他甚至不惜有失宰相的身份,亲自为僧侣端茶上菜。萧子良还有交游宾客,聚会文学名士的雅好。他在京都鸡笼山西邸官舍礼贤纳士,萧衍(即梁武帝)、沈约等“八友”,以及范缜等士人,都游于其门。但在这些名士中,几乎多是佛门信徒。笃信因果报应,认为前世、今世所行的善或恶,在来世必然要分别得到富贵或贫贱的报应。唯有范缜对这此嗤之以鼻,他大唱反调,盛称无佛。结果,在齐永明七年(489年),以竟陵王萧子良为首的佛门信徒与范缜展开了一场大论战。二 : 范缜《神灭论》

人物评传

范缜(约450—515),字子真,南乡午阴(今河南泌阳县西北)人。南朝著名无神论思想家。据《梁书·范缜传》记载,他是“晋安北将军汪六世孙”,“少孤贫,事母孝谨。年未弱冠,闻沛国刘献聚众讲说,始往从之,卓越不群而从学,献甚奇之,亲为之冠。……既长,博通经术,尤精三礼。”在齐始作宁蛮主簿,后迁尚书殿中郎,先后任领军长史、宜都太守、尚书左丞。其为人“性质直,好危言高论”,后因悖皇帝旨意而贬谪广州,又被迫还为中书郎。

天监六年(507)任中书郎时正式发表《神灭论》。他断言死精神消灭,不可能成佛,人的富贵贫贱并非天生命定,因果报应纯系无稽之谈。范缜的《神灭论》一出,“朝野喧哗”。统治者为了肃清它的影响,曾下了一道《答臣下神灭论》的敕书,用权势来压迫范缜;同时,又动员了王公、权贵、僧侣六十多人,发表了七十多篇文章来围攻范缜。竟陵王萧子良又施以危压引诱,范缜仍坚守己论,不肯屈从。子良使王融谓之曰:‘神灭既自非理,而卿坚持之,恐伤名教。以卿之大美,何患不至中书郎,而故乖剌为此,可便毁弃之。’缜大笑曰:‘使范缜卖论取官,已至令仆矣,何但中书郎邪?’(《南史·范云传》)

范缜著额《文集》十五卷,大都散佚。传世者除《神灭论》外,另有《答曹舍人》等四篇,收于《弘明集》与《全梁文》中。其生平主要见于《梁书》和《南史》。

传世名篇

神灭论

【题解】

《神灭论》作于南朝萧齐永明年(483—493)中。是时,南朝佛教盛行,以致为祸国民。范缜于“风惊雾起,驰荡不休”之时,以偶然论观点痛斥因果报应论,反对宣扬佛教,终作《神灭论》一文。

【原文】

或问予云:“神灭,何以知其灭也?”答曰:“神即形也,形即神也。是以形存则神存,形谢则神灭也。”

问曰:“形者无知之称,神者有知之名,知与无知,即事有异,神之与形,理不容一,形神相即,非所闻也。”答曰:“形者神之质,神者形之用,是则形称其质,神言其用,形之与神,不得相异也。”

问曰:“神故非质,形故非用,不得为异,其义安在?”答曰:“名殊而体一也。”

问曰:“名既已殊,体何得一?”答曰:“神之于质,犹利之于刃,形之于用,犹刃之于利,利之名非刃也,刃之名非利也。然而舍利无刃,舍刃无利,未闻刃没而利存,岂容形亡而神在。”

问曰:“刃之与利,或如来说,形之与神,其义不然。何以言之?木之质无知也,人之质有知也,人既有如木之质,而有异木之知,岂非木有其一,人有其二邪?”答曰:“异哉言乎!人若有如木之质以为形,又有异木之知以为神,则可如来论也。今人之质,质有知也,木之质,质无知也,人之质非木质也,木之质非人质也,安在有如木之质而复有异木之知哉!”

问曰:“人之质所以异木质者,以其有知耳。人而无知,与木何异?”答曰:“人无无知之质犹木无有知之形。”

问曰:“死者之形骸,岂非无知之质邪?”答曰:“是无知之质也。”

问曰:“若然者,人果有如木之质,而有异木之知矣。”答曰:“死者有如木之质,而无异木之知;生者有异木之知,而无如木之质也。”

问曰:“死者之骨骼,非生者之形骸邪?”答曰:“生形之非死形,死形之非生形,区已革矣。安有生人之形骸,非有死人之骨骼哉?”

问曰:“若生者之形骸非死者之骨骼,死者之骨骼,则应不由生者之形骸,不由生者之形骸,则此骨骼从何而至此邪?”答曰:“是生者之形骸,变为死者之骨骼也。”

问曰:“生者之形骸虽变为死者之骨骼,岂不因生而死,则知死体犹生体也。”答曰:“如因荣木变为枯木,枯木之质,宁是荣木之体!”

问曰:“荣体变为枯体,枯体即是荣体;丝体变为缕体,缕体即是丝体,有何别焉?”答曰:“若枯即是荣,荣即是枯,应荣时凋零,枯时结实也。又荣木不应变为枯木,以荣即枯,无所复变也。荣枯是一,何不先枯后荣?要先荣后枯,何也?丝缕之义,亦同此破。”

问曰:“生形之谢,便应豁然都尽,何故方受死形,绵历未已邪?”答曰:“生灭之体,要有其次故也。夫欻而生者必欻而灭,渐而生者必渐而灭。欻而生者,飘骤是也;渐而生者,动植是也。有欻有渐,物之理也。”

问曰:“形即是神者,手等亦是神邪?”答曰:“皆是神之分也。”

问曰:“若皆是神之分,神既能虑,手等亦应能虑也?”答曰:“手等亦应能有痛痒之知,而无是非之虑。”

问曰:“知之与虑,为一为异?”答曰:“知即是虑,浅则为知,深则为虑。”

问曰:“若尔,应有二虑。虑既有二,神有二乎?”答曰:“人体惟一,神何得二。”

问曰:“若不得二,安有痛痒之知,复有是非之虑?”答曰:“如手足虽异,总为一人;是非痛痒虽复有异,亦总为一神矣。”

问曰:“是非之虑,不关手足,当关何处?”答曰:“是非之虑,心器所主。”

问曰:“心器是五藏之主,非邪?”答曰:“是也。”

问曰:“五藏有何殊别,而心独有是非之虑乎?”答曰:“七窍亦复何殊,而司用不均。”

问曰:“虑思无方,何以知是心器所主?”答曰:“五藏各有所司无有能虑者,是以知心为虑本。”

问曰:“何不寄在眼等分中?”答曰:“若虑可寄于眼分,眼何故不寄于耳分邪?”

问曰:“虑体无本,故可寄之于眼分;眼自有本,不假寄于佗分也。”答曰:“眼何故有本而虑无本;苟无本于我形,而可遍寄于异地,亦可张甲之情,寄王乙之躯,李丙之性,托赵丁之体。然乎哉?不然也。”

问曰:“圣人形犹凡人之形,而有凡圣之殊,故知形神异矣。”答曰:“不然。金之精者能昭,秽者不能昭,有能昭之精金,宁有不昭之秽质。又岂有圣人之神而寄凡人之器,亦无凡人之神而托圣人之体。是以八采、重瞳,勋、华之容;龙颜、马口,轩、皞之状,此形表之异也。比干之心,七窍列角;伯约之胆,其大若拳,此心器之殊也。是知圣人定分,每绝常区,非惟道革群生,乃亦形超万有。凡圣均体,所未敢安。”

问曰:“子云圣人之形必异于凡者,敢问阳货类仲尼,项籍似大舜,舜、项、孔、阳,智革形同,其故何邪?”答曰:“珉似玉而非玉,鸡类凤而非凤,物诚有之,人故宜尔。项、阳貌似而非实似,心器不均,虽貌无益。”

问曰:“凡圣之珠,形器不一,可也;圣人员极,理无有二,而丘、旦殊姿,汤、文异状,神不侔色,于此益明矣。”答曰:“圣同于心器,形不必同也,犹马殊毛而齐逸,玉异色而均美。是以晋棘、荆和,等价连城,骅骝、騄骊,俱致千里。”

问曰:“形神不二,既闻之矣,形谢神灭,理固宜然,敢问《经》云:‘为之宗庙,以鬼飨之。’何谓也?”答曰:“圣人之教然也,所以弭孝子之心,而厉偷薄之意,神而明之,此之谓矣。”

问曰:“伯有被甲,彭生豕见,《坟》、《索》著其事,宁是设教而已邪?”答曰:“妖怪茫茫,或存或亡,强死者众,不皆为鬼,彭生、伯有,何独能然,乍为人豕,未必齐、郑之公子也。”

问曰:“《易》称‘故知鬼神之情状,与天地相似而不违。’又曰:‘载鬼一车。’其义云何?”答曰:“有禽焉,有兽焉,飞走之别也;有人焉,有鬼焉,幽明之别也。人灭而为鬼,鬼灭而为人,则未之知也。”

问曰:“知此神灭,有何利用邪?”答曰:“浮屠害政,桑门蠹俗,风惊雾起,驰荡不休,吾哀其弊,思拯其溺。夫竭财以赴僧,破产以趋佛,而不恤亲戚,不怜穷匮者何?良由厚我之情深,济物之意浅。是以圭撮涉于贫友,吝情动于颜色;千钟委于富僧,欢意畅于容发。岂不以僧有多余之期,友无遗秉之报,务施阙于周急,归德必于有己。又惑以茫昧之言,惧以阿鼻之苦,诱以虚诞之辞,欣以兜率之乐。故舍逢掖,袭横衣,废俎豆,列瓶钵,家家弃其亲爱,人人绝其嗣续。致使兵挫于行间,吏空于官府,粟罄于惰游,货殚于泥木。所以奸宄弗胜,颂声尚拥,惟此之故,其流莫已,其病无限。若陶甄禀于自然,森罗均于独化,忽焉自有,怳尔而无,来也不御,去也不追,乘夫天理,各安其性。小人甘其垄亩,君子保其恬素,耕而食,食不可穷也,蚕而衣,衣不可尽也,下有余以奉其上,上无为以待其下,可以全生,可以匡国,可以霸君,用此道也。”

三 : 我国南北朝时期的思想家范缜认为,“形存则神存,形谢则神灭”“形者神之质,神者形之用”。英国哲学家贝克

| 我国南北朝时期的思想家范缜认为,“形存则神存,形谢则神灭”“形者神之质,神者形之用”。英国哲学家贝克莱认为,“存在即被感知”“物是观念的集合”。材料中二人的观点都是对_______的回答。 |

| [ ] |

A.世界观和方法论关系问题 |

| D |

考点:

考点名称:意识及其与物质的辩证关系关于“意识”问题的几个认识误区:

误区 | 警示 |

| 意识是人脑的机能,有了人脑就能产生意识 | 人脑是意识产生的生理基础,但有了人脑,意识并不会自行产生。意识是客观存在在人脑中的反映,离开了客观存在,人脑不会产生意识 |

| 意识直接作用于客观事物界 | 意识并不能直接引起具体物质形态的变化,它借助于实践这一环节促使事物的变化。意识对改造客观世界具有指导作用是指人们在意识的指导下能够能动地改造世 |

| 意识对客观事物具有促进作用 | 不同性质的意识对客观事物具有不同的能动作用。正确反映客观事物及其发展规律的意识,对客观事物的发展起积极的促进作用。歪曲反映客观事物及其发展规律的意识,对客观事物的发展起消极的阻碍作用 |

| 意识具有独立性 | 在物质决定意识的前提下,意识又具有相对独立性,具体表现在:意识发展变化与客观存在发展变化的不同步性,意识发展的历史继承性,意识对物质具有能动作用等 |

| 意识的内容和形式都是主观的 | 意识的内容来源于客观存在,是客观的,但它的形式是主观的。在意识中体现了主观形式和客观内容的统一 |

正确理解意识:

(1)意识的内容来自于客观世界,所以意识的内容是客观的;意识是人脑对客观存在的反映,所以意识的形式是主观的。

(2)从意识的主体来看,对同一事物或现象,不同的人因立场、思维方式、知识构成、世界观等主观因素不同,会形成不同的意识。

(3)意识从性质上来看,有正确的意识与错误的意识,它们的区别在于是否如实反映了客观事物的本来面目,而不在于是否对客观事物作出了反映。错误意识的内容也来自于客观存在,不过它是对客观存在歪曲的反映。

(4)“意识是人脑对客观事物的反映”,而不能说“意识是大脑对客观事物的反映”。人脑与动物的大脑在构造上有着质的区别。这些区别说明了人脑是产生意识的物质器官,意识是人脑的机能。没有高度发达、完善的人脑这种特殊的物质器官作为基础,是不可能产生意识的。

(5)意识的形成离不开社会实践。意识是人脑对客观存在的反映,而人只有生活在一定的社会环境中,客观存在通过人的实践活动作用于人脑,人脑才会形成客观存在的反映,也才会产生意识。

正确理解意识是客观存在的反映:

意识的内容来自于客观存在,意识是客观事物在人脑中的反映,而不是人脑自生的,离开了客观对象,就不能产生人类意识。

(1)无论正确的意识还是错误的意识,都是人脑对客观存在的反映。正确的意识是指人脑如实地反映了客观事物的本来面目,而错误的意识则是歪曲地反映了客观事物的本来面目。二者的区别不在于是否对客观事物作出了反映,而在于对客观事物作出了不同性质的反映。

(2)无论是抽象思维还是具体感受,都是人脑对客观存在的反映。抽象思维是人所特有的意识形式。它是人脑对客观事物的本质和规律的反映,是对客观事物的共同的属性的概括反映,是对客观事物作出的间接的但又是更为深刻的反映。具体感受只是对事物表面现象的反映。抽象思维与具体感受的区别只是反映的内容和形式不同,而不在于是否对客观事物作出了反映。

(3)无论是人们对过去和现在的反映还是对未来的预测,都是人脑对客观存在的反映。人们对未来的预测是根据客观事物而作出的一种超前反映,根源于过去、现在的客观存在。因为,意识对客观事物的反映,不是消极的,而是能动的,它能够以客观存在为基础作出某种想象,进行“超前”反映。

正确认识物质和意识的辩证关系:

原理内容:

辩证唯物主义认为,物质决定意识,意识是客观存在在人脑中的主观映象;意识对物质具有能动作用,它不仅能够能动地认识世界,而且能够能动地改造世界。正确的意识对事物发展起着促进作用,错误的意识对事物发展起着阻碍作用。

方法论要求:

物质决定意识,要求我们想问题办事情要坚持一切从实际出发,使主观符合客观。意识对物质具有能动的反作用,要求我们一定要重视意识的作用,重视精神的力量,自觉地树立正确的思想意识,克服错误的思想意识。二者关系如图所示:

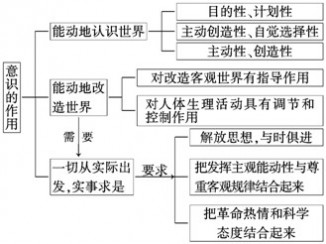

正确理解意识的能动作用:

意识的能动作用包括两方面内容:能动地认识世界和能动地改造世界。

能动地认识世界:

(1)意识活动具有目的性和计划性。人们在反映客观世界时,总是抱有一定的目的和动机,不同于动物无目的的本能的活动。

(2)意识活动具有主动创造性和自觉选择性。意识对客观世界的反映是主动的、有选择的,意识不仅能反映事物的外部现象,而且能够把握事物的本质和规律;不仅能够“复制”当前的对象,而且能够追溯过去、推测未来,能够创造一个理想的或幻想的世界。

(3)意识活动的主动性和创造性,是人能够认识世界的重要条件。世界上只有尚未认识之物,而没有不可认识之物。

能动地改造世界:

(1)意识对改造客观世界具有指导作用。人们在意识的指导下能动地改造世界,即通过实践把意识中的东西变成现实的东西,创造出没有人的参与永远也不可能出现的东西。

(2)意识对于人体生理活动具有调节和控制作用。意识活动依赖于人体的生理过程,又对生理过程有着能动的反作用。高昂的精神,可以催人向上,使人奋进;萎靡的精神,则会使人悲观、消沉,丧失斗志。

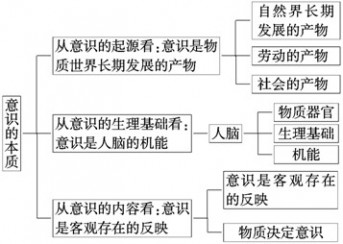

意识的本质:

意识的能动作用:

四 : 我国南北朝时期的范缜说,“形存则神存,形谢则神灭”,“形者神之质,神者形之用”。英国哲学家贝克莱认为

| 我国南北朝时期的范缜说,“形存则神存,形谢则神灭”,“形者神之质,神者形之用”。英国哲学家贝克莱认为“存在即被感知”,“物是观念的集合”。回答6~7题。 小题1:上述材料中的两种观点都是对━━━━━━的回答

|

| 小题1:D 小题1:C |

| 前者属于唯物主义;后者属于唯心主义,唯物主义和唯心主义的分歧,是围绕物质和意识谁是本原的问题展开的。所以答案为D。 范缜认为身体和精神是对立的统一体,精神(灵魂)从属于身体,身体存在就有精神(灵魂),人死了,精神(灵魂)也就随之消灭,属于唯物主义;贝克莱认为“存在即被感知”,“物是观念的集合”,是主观唯心主义的观点;答案为C。 |

考点:

考点名称:哲学与具体科学从哲学与具体科学的关系上看:

哲学是对自然、社会和思维知识的概括和总结。

| 哲学 | 具体科学 | ||

| 区别 | 研究对象 | 整个世界 | 某一特定领域 |

| 任务 | 揭示整个世界变化发展的一般规律 | 揭示世界某一特定领域的特殊规律 | |

| 作用 | 为人们认识世界和改造世界提供方法论指导 | 为人们认识世界和改造世界提供具体方法指导 | |

| 联系 | ①具体科学是哲学的基础,具体科学的进步推动着哲学的发展; ②哲学是对具体科学知识的概括和总结,为具体科学提供世界观和方法论的指导 | ||

提示:哲学与具体科学是共性与个性、一般与个别的关系。不是多数与少数、整体与部分的关系。

哲学含义:

是理论化、系统化的世界观,是自然知识、社会知识、思维知识的概括和总结,是世界观和方法论的统一。是社会意识的具体存在和表现形式,是以追求世界的本源、本质、共性或绝对、终极的形而上者为形式,以确立哲学世界观和方法论为内容的社会科学。源出希腊语philosophia,意即“热爱智慧”。社会意识形态之一,是关于世界观的学说。是自然知识和社会知识的概括和总结。哲学的根本问题是思维和存在、精神和物质的关系问题,根据对这个问题的不同解释而形成两大对立派别:唯心主义哲学和唯物主义哲学。

正确认识哲学的产生:

(1)哲学的智慧不是从人们的主观情绪中凭空产生的,而是人们在认识世界和改造世界的活动中,在处理人与外部世界关系的实践中逐步形成和发展起来的。

(2)惊讶、困惑是人的一种主观状态,是人们在认识世界和改造世界的实践活动中产生的。实践需要哲学,人们创造哲学最终不是为了满足自己的好奇心,而是为了更好地认识世界和改造世界。在生活实践中,人们对周围世界知识的积累越来越多,会自觉或不自觉地思考世界,思考周围的人和事,并用自己在思考中形成的观念来指导自己的生活和实践。在这些思考中,会触及这样或那样的具有哲学性质的问题。

(3)因此,没有人类的实践,就没有哲学;没有人们对生活的思考,也没有哲学,哲学源于人们对实践的追问和对世界的思考。

准确理解哲学的作用:

哲学作为智慧之学,可以给人以智慧,但哲学的智慧和其他科学有所不同。

(1)哲学的智慧首先表现为一个人对宇宙、对人生的正确把握和认识,即让人正确地看待宇宙和人生。哲学的作用不在于增加自己的知识,而在于提高心灵的境界。

(2)哲学的智慧还表现在它是生活的艺术,可以指导人们生活得更美好。它告诉人们什么样的生活才是有意义、有价值的幸福生活,如何才能获得幸福生活。

哲学的含义:

哲学是系统化理论化的世界观,哲学是对自然、社会和思维知识的概括和总结。

世界观、方法论的含义:

①世界观是人们对整个世界以及人与世界关系的总的看法和根本观点。

②方法论是人们认识世界和改造世界的根本原则和根本方法。

哲学与世界观的关系:

区别:

①含义不同。世界观是人们对整个世界以及人与世界关系的总的看法和根本观点。哲学就是关于世界观的学问。

②特点不同。一般人的世界观往往是自发的、零散的、缺乏理论论证的,而哲学是系统化、理论化的世界观,有一套理论体系。

联系:

①哲学与世界现的研究对象都是整个世界。

②哲学则是关于世界观的学问。哲学以世界观为内容和基础,没有世界观就没有哲学,世界观以哲学为最高表现,二者不能截然分开。整个世界包括主观世界和客观世界,客观世界包括自然界和人类社会,主观世界指人的意识领域。

世界观与方法论的关系:

①区别:

含义不同。世界观是指人们对整个世界以及人与世界关系的总的看法和根本观点。方法论是人们认识世界和改造世界的根本方法。

②联系:世界观决定方法论,方法论体现世界观,有什么样的世界观就有什么样的方法论。不存在脱离世界观的方法论,也不存在脱离方法论的世界观。

世界观与方法论和哲学的关系:

哲学是世界观和方法论的统一,我们可以说哲学是关于世界观的学问,又是关于方法论的学问。

61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1